La odisea por aire, tierra y mar de la familia Pérez desde Cartago, Valle del Cauca, para entrar sin papeles a Inglaterra.

Algunos llegaron pidiendo asilo político, pues el clima de violencia guerrillera permitía el abuso de ese recurso legal, así no se fuera víctima directa del conflicto.

Otros lo hicieron con pasaportes falsos y hasta uno llegó a disfrazarse para lucir como el portador original del documento que había comprado.

Otros fueron detenidos en cárceles temporales para inmigrantes y no faltaron quienes entraron derecho y sin problemas. Primera parte de esta historia familiar.

I

“Mami, mucho juicio que tenemos que estar bien tranquilitos para poder llegar a encontrarnos con el papá y las tías”, escucha decir a su mamá. Frente al camión, Sara* teme perderlo todo.

—Vosotros dos, ahí arriba… No pueden hablar.

Ahora le hablan a ella y a su hermano Luis, dos niños colombianos de 6 y 10 años que acaban de subirse con su madre al camión que los llevará indocumentados a Inglaterra.

En medio del estrés por lo que saben que están a punto de vivir, y del shock por no poder entenderlo del todo, la imagen de la gasolinera en la que están, en algún lugar cercano a París, se convertirá luego en un recuerdo borroso y difícil de reconstruir.

El conductor había abierto la cortina que separa la cabina en dos —la parte frontal, donde está el timón y su asiento, y la parte trasera, en la que ya había tres personas sentadas, mirando con timidez a sus nuevos compañeros de viaje— para señalar con su mano un espacio angosto entre las sillas y el techo.

Con suficiente optimismo, ese espacio podría verse como una cama discreta, encajada encima de los asientos ocupados, aunque, en realidad, se trate de una repisa estrecha forrada en la misma tapicería que los asientos de abajo. Los niños obedecen y se acuestan, como pueden, ahí adentro.

Cecilia, la madre, se sienta en uno de los asientos debajo de la repisa y cierra los ojos. Cuando los vuelve a abrir han extendido la cortina por completo y cree tenerlos todavía cerrados.

Ahora las luces de los faroles que entraban por el parabrisas se pierden en la cortina antes de iluminar la cabina oculta. Ya desde adentro no se ve el asiento del conductor, ni el camino adelante, ni siquiera la punta de los propios zapatos.

Solo queda escuchar el motor del camión encendido y tratar de distinguir su movimiento en el ruido de los neumáticos sobre el asfalto, del tráfico fluyendo a los lados. Imaginar el trayecto de un camión en el que ella y sus hijos son invisibles, y desear la tranquilidad de una noche que ahora guarda un secreto.

Mientras tanto, en Londres, su esposo —y padre de los niños— los espera ansioso.

II

Cuatro meses atrás, en una tarde invernal de diciembre de 2001, Miguel había salido a la misa de los domingos confiado en que horas después volvería a verlos, pero no alcanzó ni a subirse al bus que lo llevaría a la iglesia.

Mientras esperaba en la parada, había entrado la llamada de un amigo en Francia, quien iba a dejarlos en el aeropuerto.

—Miguel, qué pena, hermano. No se pudo hacer la vuelta —escuchó la voz del otro lado—. No pudieron viajar, acá están conmigo otra vez. Vamos saliendo del aeropuerto.

Mientras su amigo le daba los detalles, Miguel se quedó quieto en la calle, incapaz de asimilar la situación. La realidad parecía aplastarlo como una piedra gigante, imposible de cargar. Escuchaba el eco de las palabras de su amigo retumbando una y otra vez adentro de su cabeza. Angustiado, lo único que pudo pensar fue: “¿Qué hice con mi familia?”

Su esposa e hijos llevaban menos de una semana en París. Habían volado desde Madrid, donde pasaron tres días en un hotel. A España llegaron con sus papeles reales desde Bogotá y como no ponían mucho problema para viajar entre países europeos, la entrada a Francia tampoco tuvo contratiempos.

El amigo de Miguel, que vivía en París, se había ofrecido a recibirlos unos días mientras cogían el vuelo a Londres.

Como no tenían visa para ingresar al Reino Unido legalmente, Miguel había comprado pasaportes españoles para los tres con antelación, repitiendo la misma estrategia que había funcionado para él más de un año atrás. Sin embargo, no pudieron salir de París en el vuelo que tenían programado.

Haciendo la fila de ingreso para chequear los papeles de los pasajeros, Cecilia entregó los documentos con tranquilidad. Sin ni siquiera pasar los documentos por el escáner dispuesto para ello, el encargado de inmigración del aeropuerto sospechó de inmediato con respecto a su legitimidad.

Les hizo señas de que lo siguieran. Cecilia y los niños obedecieron y llegaron a una oficina en la que, con ayuda de un intérprete, les preguntaron de dónde habían sacado esos papeles.

—Los conseguimos para viajar —respondió Cecilia. Sara y Luis solo se miraban, en silencio.

—Estos pasaportes son basura —les dijo el oficial, mientras tiraba cada uno de los documentos al tarro de basura—. Los estafaron. No sirven para nada.

Sara solo pudo imaginarse en la cárcel, a su mamá y a su hermano encerrados con ella, y a su papá en otro país, lejos. Miró al oficial de inmigración, que hablaba con su madre, y lo vio mirándolos de vuelta, a ella y su hermano, con compasión.

El tipo, absorto en la visible distracción que le producía la escena que tenía al frente, de una madre solitaria encartada con sus dos hijos en un aeropuerto extranjero sin papeles, les dijo que se fueran, que no los iban a detener. Sara creyó oírlo diciéndole a su madre que hiciera como si nada hubiera pasado.

Al salir, nadie decía nada. Luis recordaba cómo habían entrado al aeropuerto y dónde los había dejado el amigo de su papá, así que empezó a caminar y ellas lo siguieron.

Los tres estaban en un estado de conmoción total, cada uno haciéndose las preguntas que nadie quería decir en voz alta: “¿Qué hacemos ahora? Si no nos dejan subir a un avión, ¿cómo nos vamos?” Aún así, el alivio era inmenso.

Habían pasado solo tres meses desde el atentado a las torres gemelas en Nueva York cuando Cecilia y sus hijos intentaron abordar un vuelo de París a Londres con pasaportes comprados.

Después del 11 de septiembre de 2001 “toda la industria [aeronáutica], desde la seguridad aeroportuaria hasta la capacitación de asistentes de vuelo […] fue remodelada por el ataque terrorista más mortífero en la historia de los Estados Unidos”, explica Leslie Josephs, periodista de CNBC.

Cuando Miguel llegó, las cosas habían sido muy diferentes.

III

Miguel Sánchez había llegado a Londres casi dos años atrás, el 5 de marzo de 2000. A mediados de 1999 tenía 47 años y vivía en Cartago, Valle, con su mujer, Cecilia Pérez, y sus hijos Luis y Sara.

Trabajaba en una cooperativa hacía casi 21 años y si bien su cargo no era malo, el sueldo cada vez le alcanzaba menos. Eso hizo que con el tiempo se fuera llenando de deudas y sus finanzas no resistieran más.

Motivado por las noticias que llegaban de las dos hermanas de Cecilia que inauguraron el éxodo de los Pérez a Inglaterra para conseguir trabajo como aseadoras, Carolina en el 96 y Ana en el 97, Miguel barajó la posibilidad de buscar nuevas oportunidades en el viejo continente.

No era algo descabellado. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, a partir de la segunda mitad de la década de los noventa se experimentó una aceleración en los flujos migratorios de colombianos hacia el exterior, la cual se atribuyó principalmente a la crisis económica de fin de siglo.

Esta sería la tercera gran ola de emigraciones del país, y tendría como destino predilecto España, en el continente europeo.

Entre 1995 y 2005, según el Dane, emigraron casi dos millones de colombianos del país.

Además, entre 1995 y 2000 hubo más emigrantes colombianos que durante cualquier otro quinquenio desde 1970.

Según estimaciones del Development Research Institute on Migration en 2007, un programa de investigación patrocinado por el gobierno del Reino Unido, la estimación total de colombianos en dicho país para el año 2000 sería de 12 850, ocupando el décimo lugar en la lista de países con mayor cantidad de migrantes colombianos.

Las tendencias migratorias de los colombianos podrían explicarse desde muchas aristas sociales, políticas y culturales; sin embargo, ha habido un claro patrón entre las motivaciones de quienes decidieron dejar el país.

Según el Observatorio Distrital de Migraciones de Bogotá de 2009, “del total de migrantes colombianos que residen en el exterior, aproximadamente un 85,7% han migrado por razones económicas y en búsqueda de oportunidades laborales”. Ese era el caso de Miguel, Carolina, y el resto de los Pérez.

Miguel empezó a preparar el viaje solicitando la visa para los cuatro. Ese requisito para entrar al Reino Unido con nacionalidad colombiana había entrado en vigor en 1997.

Se presentó en la Embajada del Reino Unido en Bogotá y la respuesta fue negativa. La visa había sido rechazada en parte porque ellos sabían que otros miembros de la familia se habían ido antes para allá y se habían quedado. Le hablaron de Carolina y de Ana, y expresaron dudas sobre la legitimidad de la documentación que había entregado.

Con el primer paso del plan hecho cenizas, Miguel no desistió. Pensó en irse solo y en resolver después el viaje de los otros. Compró tiquetes de avión y Mario, otro hermano de Cecilia que coronó en enero, le consiguió el contacto de alguien que en España le haría llegar un pasaporte de ese país.

Llegó a Madrid sin inconvenientes y el mismo día, desde la habitación de hotel en la que se hospedaba, marcó al contacto que Mario le dio. Se encontraron ahí mismo.

Miguel pagó la mitad de los 800 dólares acordados y el hombre quedó de volver al día siguiente para entregarle el documento. Mientras tanto, envió por correo postal sus papeles colombianos a Londres para no correr el riesgo de que se los encontraran.

Ya con pasaporte español, el siguiente paso del plan consistía en viajar de Madrid a Lisboa en bus. Allá debía comprar un vuelo de Lisboa a Manchester pues, según se decía entre los que ya estaban en Londres, en ese tipo de vuelos —entre ciudades no principales— solían viajar solo europeos y no había tanta rigurosidad en cuanto al chequeo de documentos y requisitos de migración.

Tal como se lo habían augurado, ocurrió, y entre Lisboa y Manchester no hubo ninguna complicación. Solo quedaba un trayecto de tren hasta Londres.

Ahí se instaló con Carolina, Ana y Mario, los cuatro juntos en un primer piso en el barrio de Waltham Forest. Las “muchachas” dormían juntas en una cama doble, Mario en una cama sencilla, Miguel en el sofá y, en agosto, cuando llegó Gilberto, otro Pérez, este empezó a trabajar en las noches para dormir en la habitación mientras los demás trabajaban de día.

Para trabajar en el Reino Unido en esa época el único requerimiento legal era tener un número de National Insurance.

El National Insurance es una identificación personal e intransferible que permitía el registro individual de las contribuciones tributarias de los ciudadanos, comparable al Número de Identificación Tributaria —NIT— en Colombia que en el caso británico estaba compuesta por una serie de dos letras iniciales, seis números y una letra final.

Como Miguel había entrado sin documentos legítimos, un conocido de Carolina le prestó sus papeles. Se trataba de un jamaiquino de la tercera edad conocido por ayudarle a los inmigrantes del barrio sin pedir nada a cambio, al que todos llamaban Mr. Fred. Antes le había ayudado a Ana y a Carolina con sus trabajos y, de hecho, era el propietario del piso donde vivían.

Así pues, se sacaban fotocopias del documento de National Insurance de Mr. Fred o de quien vendiera sus papeles, para luego alterarlas, generando un código alfanumérico distinto cada vez. Con eso listo, Miguel empezó a trabajar al día siguiente de haber llegado.

A fin de mes, su salario entraba directamente a la cuenta bancaria de Mr. Fred, quien luego se lo entregaba en efectivo cuando pasaba a recogerlo por su casa.

Era un trabajo nocturno, agotador. Por horas limpiaba los baños de un hotel y regresaba a casa en metro, juagado en sudor. Era tanto el desgaste físico, tanto lo que caminaba, y quizás tan distinto el ritmo de vida al que llevaba en Colombia, que poco tiempo después de llegar empezó a sentir dolores fulminantes en una pierna y por recomendación médica tuvo que dejar de trabajar por tres meses.

Consideró tirar la toalla. Pensó que no podía seguir así allá, sin trabajar y cada día más enfermo. Sin embargo, era más fuerte su entusiasmo, más fuerte su deseo de “traerse” a su familia con él, y cuando estaba en el punto más crítico, empezó a recuperarse.

Volvió a los trabajos, que ya tenían que ser varios, en distintos lugares de la ciudad, y la rutina consistía ahora en concentrarse para responder a tiempo los saludos y las órdenes de quienes lo nombraban con otros nombres, uno diferente en cada trabajo, uno por cada documento comprado perteneciente a otra persona.

En esa omisión de la propia identidad, Miguel fue saltando de trabajo en trabajo a medida que se retiraba de los anteriores, cada que sus jefes le contaban que habían venido de Migración a avisarles de la falsificación del National Insurance.

Casi dos años después había ahorrado el dinero suficiente no solo para comprar los pasajes de Cecilia, Sara y Luis, sino también los pasaportes españoles que luego resultarían inservibles, además de los regalos que les guardaba para la Navidad de 2001.

No obstante, tendrían que pasar cuatro largos meses con los regalos empacados y su familia en Francia, hospedada en la casa de su amigo, mientras él trabajaba y buscaba alternativas.

En la incomodidad de saberse una visita prolongada más allá de los planes, Cecilia y los niños hacían lo posible por tener una vida normal.

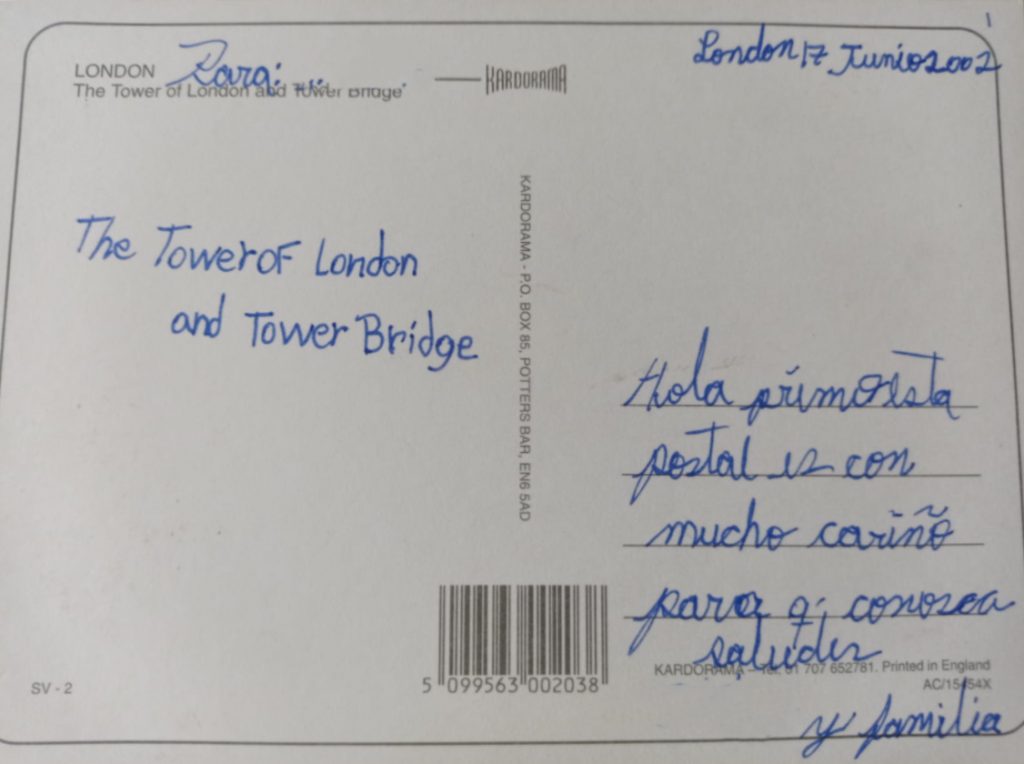

En febrero llegó el cumpleaños de Sara, y entre Miguel, Carolina y Ana les enviaron de regalo entradas para el parque de Disney en París.

Por más que lo intentaran, resultaba inevitable que su estadía en Francia se sintiera como un paréntesis eterno, como cuatro meses de limbo que, además, distorsionaban la noción del tiempo y la distancia.

Mientras tanto, Miguel se esforzaba para enviarles dinero y cubrir los gastos de los tres en la casa de su amigo. Hasta que alguien del trabajo le dio el contacto de un camionero español que, mientras transportaba mercancías, hacía “el trámite” de pasar gente de un país al otro.

Pagó 1300 libras esterlinas —el equivalente a 15 millones de pesos colombianos de hoy, ajustados a la inflación— y puso una fecha en el calendario. Ya era abril de 2002.

IV

En un parqueadero cerca de Bakers Arms, la intersección que separa los barrios de Walthamstow y Leyton en el municipio de Waltham Forest, Miguel contiene la impaciencia. Es el final del invierno y todavía hace frío. Quizás esta noche también marque el final de los tiempos difíciles y puedan reunirse todos juntos a celebrar.

El trayecto del camión va por la región noroccidental francesa hasta llegar a la ciudad porteña de Calais. Los otros pasajeros, metidos entre las sombras de la doble cabina, son latinos que vienen desde España, pero nadie habla entre sí. Todos en las mismas. En silencio se abrazan sin tocarse.

—Ya estamos llegando. No hagan ruido —avisa el conductor desde adelante.

Los niños intuyen que están en migración y a punto de pasar por el canal porque escuchan al conductor saludando. Le piden papeles y él parece responder tranquilo.

Atrás están todos tan callados que da la impresión de que el ruido solo puede existir por fuera de la cabina. Después se dan cuenta de que están requisando el interior del camión y juntan todas sus fuerzas para permanecer inmóviles, aguantando la respiración.

Escuchan con atención el sonido de los pasos que caminan la bodega. La cortina deja algunas rendijas por las que se meten flashes de luz que se sienten como amenazas, como recordatorios del peligro que acecha afuera.

Están a centímetros de ser vistos, en todo el esplendor de su ilegalidad.

“Es solo cuestión de que revisen detrás de la cortina”, piensa Luis sin darse cuenta, y siente un vacío en el pecho. “De que miren si algo se mueve entre las sombras”. Pero no sucede.

El camión avanza y se estaciona entre muchos otros encima de un ferry. Los pasajeros en su interior cruzan el canal de la Mancha aturdidos por la falsa quietud de las cosas y por la música muda del agua que no pueden ver.

Casi dos horas después arriban a Dover, la ciudad británica más cercana a la Europa continental. El ruido del tráfico que aparece otra vez a los costados del camión es la señal de que ya están fuera del agua y cada vez más cerca de ver la luz.

Quedan todavía más de 120 kilómetros hasta Londres —por lo menos hora y media más— y, aunque desde la doble cabina no pueden saberlo, ya son casi las once de la noche.

—Celebren, que ya estamos en Inglaterra —tira el chofer, incapaz de ocultar su emoción después de pasar el último retén.

Adentro no se abrazan, no cantan victoria todavía. Si acaso, el miedo de que la Policía esté esperándolos al llegar se hace más grande con cada minuto que pasa, y no se va sino hasta que el camión se detiene y alguien abre la cortina de par en par.

La medianoche fría de Londres los recibe en buena compañía: del otro lado, familiares de todos los que vienen en el camión saludan, aliviados. En la cara de Miguel se forma el gesto de la incredulidad agradecida.

Los niños corren a abrazarlo, todavía atónitos e incapaces de procesar que la incertidumbre de la distancia ya no es más entre ellos y su padre. Él los ve y tiene dificultades para aceptar que ya están frente a él, que ya puede abrazarlos de nuevo.

Cecilia viene un poco más atrás y entre sollozos intenta decir algo por primera vez en cinco horas. El llanto se contagia entre los cuatro, y suben al carro que los llevará a casa, donde los esperan Carolina, Ana y una pila de cajas envueltas en papel de regalo.

En plena noche de abril, en una casa del barrio londinense de Walthamstow, dos niños hacen una excepción a la regla y se tiran al suelo a destapar sus regalos navideños. En este ritual de bienvenida y reencuentro, la tradición sucumbe ante el intento de una familia por recuperar el tiempo perdido.

La angustia de estar lejos habrá terminado, pero la lucha por una vida digna, tranquila y legal en tierras extrañas apenas comienza.

* Todos los nombres y apellidos fueron cambiados por petición de las fuentes.